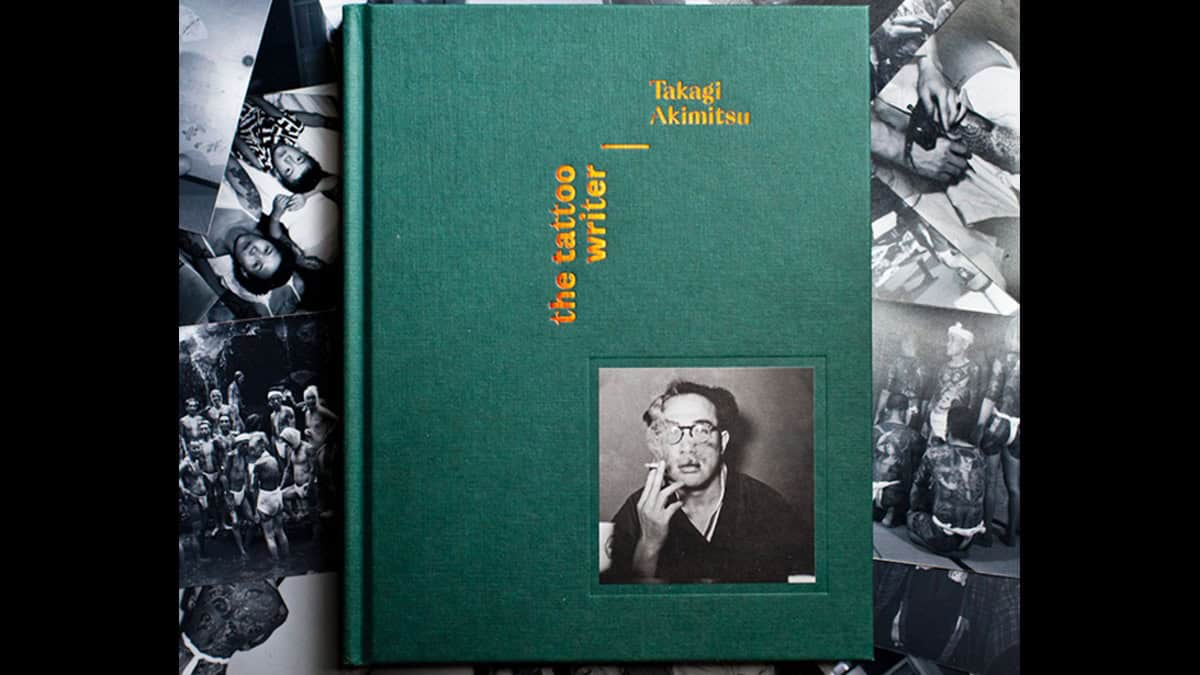

Avec le livre de photographies The Tattoo Writer, le journaliste français Pascal Bagot, spécialiste du tatouage japonais, dévoile le témoignage inédit laissé par l’écrivain Akimitsu Takagi (1920-1995) sur le tatouage à Tokyo, dans les années 1950. Spécialisé dans le polar, le Japonais débute dans l’écriture avec son premier roman Shisei Satsujin Jiken, publié en 1948, dont l’enquête se déroule dans l’univers du tatouage traditionnel. Pour nourrir son écriture, Takagi s’immerge dans le milieu encore très underground et capture avec son appareil photo l’essence de cet art caché.

Site web : thetattoowriter.com — Instagram : @thetattoowriter — Photographies : ©Takagi Akimitsu, courtesy Pascal Bagot

Alexandra Bay : Bonjour, Pascal, on fait les présentations ?

Pascal Bagot : Hello, je suis journaliste, j’ai 46 ans et j’habite à Lyon. Après des études en communication, je me suis orienté vers le journalisme de manière autodidacte. En 2006, je fais mes débuts dans la presse spécialisée tattoo et réalise mes premières piges dans Tatouage Magazine où je reste plusieurs années. En 2014, mon expertise sur le tatouage japonais est sollicitée par le musée du quai Branly, à Paris, pour son exposition « Tatoueurs, tatoués » et je m’occupe notamment de la section Japon.

A.B. : Comment as-tu découvert et développé ton amour du tatouage japonais ?

P.B. : Dans Tatouage Magazine dont j’étais lecteur. À l’occasion de la publication en 2003 d’un reportage au Japon de votre rédacteur en chef Jérôme Pierrat et du photographe Alexandre Sargos (RIP) sur les tatoueurs japonais, je découvre le travail de Horitoshi 1, grand maître du tatouage traditionnel à Tokyo. Je suis littéralement foudroyé par la beauté de ses tatouages. La puissance qui s’en dégage, les couleurs, les contrastes entre le fonds et les motifs dans les compositions me coupent le souffle. C’est la plus belle chose que je n’ai jamais vue. Cette découverte, et par extension, celle de la culture japonaise du tatouage traditionnel, est un choc culturel. Je décide d’aller me faire tatouer le dos par Horitoshi 1. Une aventure qui commence en 2006 et dure une petite dizaine d’années pendant laquelle je me plonge dans la découverte de ce monde passionnant.

« Le tatouage possède un attrait comparable à celui de l’opium : une fois sous sa coupe, toute résistance devient futile. Pour les personnes victimes de son emprise, plus rien n’a d’importance. » – Akimitsu Takagi – Extrait tiré de son premier livre ‘Shisei Satsujin Jiken’ (1948)

A.B. : Peux-tu me raconter ta rencontre avec la famille d’Akimitsu Takagi ?

P.B. : Je la rencontre après la première traduction française du premier livre de son père — décédé dans les années 1990 —. Paru initialement au Japon en 1948, ce roman policier sort en France en 2016 chez Denoël sous le titre : Irezumi. L’intrigue se situe dans la culture du tatouage traditionnel japonais et met en scène les meurtres de personnes tatouées dans la Tokyo dévastée par la guerre. À sa lecture, je me rends compte de l’authenticité du traitement qui est fait du thème du tatouage. L’auteur sait vraiment de quoi il parle. Takagi s’inspire même de personnes réelles existantes pour ses personnages — le célèbre Professeur Fukushi, ce médecin japonais collectionneur de peaux tatouées, est ainsi un des suspects du roman. Tout ceci m’interroge. Je souhaite en savoir plus sur la relation de l’écrivain avec le tatouage. Je contacte sa fille, Akiko, qui accepte de me recevoir chez elle à Tokyo.

A.B. : Comment as-tu découvert la fameuse série photographique à l’origine de The Tattoo Writer ?

P.B. : C’est pendant notre entretien qu’Akiko porte à ma connaissance l’existence de ces images. Après m’avoir confirmé la passion de son père pour le tatouage, elle m’informe qu’il aimait aussi la photographie. Elle me tend alors de vieux albums jaunis dans lesquels je découvre ses images. Stupéfait, je réalise qu’elles lèvent le voile sur une période mal connue, peu documentée — du moins à notre connaissance —, montrant les plus grands tatoueurs en activité et leurs clients. Elles donnent aussi à voir les tatouages de l’époque, que Takagi collecte avec son appareil comme s’il cherchait, grâce à la photographie, à créer une mémoire de l’art — par essence éphémère — et du savoir-faire des anciens maîtres. Depuis presque 20 ans que je travaille sur le sujet, je connais les images en circulation. Je comprends rapidement que ce témoignage, inestimable, est en plus inédit.

A.B. : Comment as-tu introduit l’idée auprès de la famille de produire ce livre ?

P.B. : La famille ne savait pas quoi faire de ces photographies. Elle n’imaginait pas qu’elles puissent avoir une quelconque valeur, historique ou même artistique. Elle ne comprenait pas la passion très personnelle d’Akimitsu. Akiko m’a confié qu’elle les aurait probablement jetés si j’étais venu un an plus tard. Elle était déjà bien occupée à archiver toute la correspondance de son père avec les autres auteurs de romans policiers japonais. Il s’en est fallu de peu.

A.B. : Quelle est la renommée d’Akimitsu Takagi au Japon ?

P.B. : C’est difficile d’évaluer sa popularité aujourd’hui au Japon, mais, dans la bibliothèque familiale, se trouve une sculpture offerte par l’éditeur de Takagi commémorant les dix millions d’exemplaires vendus de ses livres. Pas mal pour l’ancien ingénieur devenu écrivain… sur les conseils d’une voyante ! L’œuvre de Takagi est conséquente. À sa mort en 1995, il laisse plus de 80 livres, essentiellement des romans policiers, mais aussi des livres d’Histoire, pour enfants et sur la divination. L’ampleur de cette production me fait penser à celle de Simenon — de nationalité belge, mais francophone — et de sa série du Commissaire Maigret.

A.B. : Est-ce que ton livre présente l’intégralité de la série photographique existante ?

P.B. : J’ai fait une sélection à partir des photographies prises au moyen format 6×6. Mais il y a d’autres images, prises dans un autre format.

A.B. : Quelle est la photo que tu préfères et pour quelle raison ?

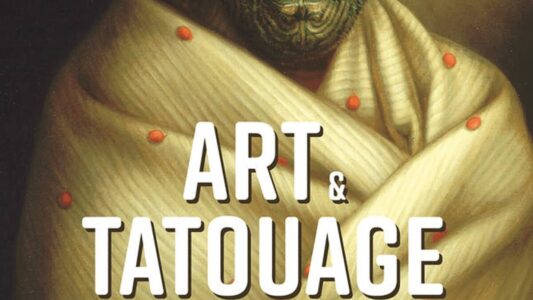

P.B. : Je suis fasciné par l’autoportrait de Takagi, celui qui fait la couverture du livre. Il aurait été pris à la même période que les photographies de tatouage. Il m’inspire. Il y a ce regard, perdu dans le vague et les méandres d’une imagination débordante. Il peut aussi dépeindre le caractère obsessionnel de Takagi envers le tatouage. Et puis j’aime l’atmosphère de film noir évoquée par la nuit, le flash, la cigarette et la fumée. Sinon, j’aime particulièrement les photographies des femmes tatouées. L’attention portée par Takagi à cette population généralement absente de l’histoire de la discipline est une spécificité de cette archive.

A.B. : Si l’on doit comparer l’œuvre photographique d’Akimitsu Takagi à celle de Martha Cooper, quelles sont les différences notables entre ces deux séries ?

P.B. : Les périodes des prises de vue tout d’abord. Martha Cooper vient au Japon dans les années 1970 alors que Takagi photographie les acteurs du tatouage vingt ans plus tôt, dans les années 1950. Cette période est très particulière, puisque l’année 1948 marque la fin d’une longue prohibition qui pèse sur le tatouage pendant presque 80 ans, depuis la fin du 19e siècle. Le témoignage de Takagi rend compte de la survivance de cette pratique et montre les acteurs qui ont persévéré dans l’ombre. C’est une autre différence majeure : alors que Martha Cooper se concentre sur un seul tatoueur, Horibun I, Takagi en rencontre plusieurs.

A.B. : Est-ce que le fait d’être Japonais a facilité l’immersion d’Akimitsu Takagi dans le milieu du tatouage ?

P.B. : Oui, bien sûr. Difficile d’imaginer qu’il puisse atteindre autant d’acteurs différents sans parler la langue et connaître les usages en cours dans ce milieu encore très underground et très traditionnel.

A.B. : Quel était son regard sur l’art du tatouage japonais ?

P.B. : Pour lui, le tatouage c’est de l’art. Il le dit très clairement dans son premier livre et encourage les Japonais à faire un pas de côté afin de considérer sa valeur artistique. Ce point de vue est très inattendu pour quelqu’un d’aussi éduqué. Takagi a fait l’une des plus grandes universités japonaises. Et pourtant, il embrasse avec ferveur la culture populaire. En littérature, il devient ainsi un des plus grands écrivains du roman policier ; en art, un expert du tatouage — cet art populaire hérité de l’époque d’Edo — et au jeu, un excellent joueur d’échecs qu’il aimait pratiquer dans la rue.

A.B. : Quel est la réaction de la famille quant au livre et aux expositions ?

P.B. : Elle est très contente de la réalisation du livre et je la tiens régulièrement informée des développements de ce projet.